车窗外的太行山渐渐褪去了秋阳的燥热,连绵的黄土塬上,酸枣树的红果像星星般缀在灰褐的枝桠间。当“抗大一分校旧址”的木牌在视野里清晰起来时,同行的三十余人都下意识地收了声——这里是山西省屯留县岗上村,八十多年前,一群怀揣救国理想的青年曾在这里枕戈待旦,把课堂开在烽火里。

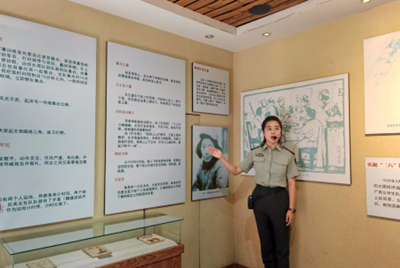

青砖灰瓦的院落静立在坡地上,门楣上“团结、紧张、严肃、活泼”八个红漆大字虽历经风雨,仍透着一股精神气。讲解员是位身着制服、干练端庄的老师,臂膀别有“国防动员单位”的臂章,开口时声音清亮:“1939年,抗大一分校从延安辗转来到这里,学员们白天开荒种地,晚上在油灯下学理论、练射击,最多时全校有两千多人,最小的学员才十四岁。”展室里陈列着一张张泛黄的照片、一件件斑驳的实物,生动再现了当年学员们在极其艰苦的条件下依然坚持学习的场景。土坯房、油灯、粗布军装,这些看似普通的物品,却凝聚着革命先辈们坚韧不拔的精神。我凑近看,这些衣服的补丁多达十几处,针脚歪歪扭扭,却像一道道年轮,刻着岁月的艰辛。墙上的老照片里,学员们背着步枪在田埂上上课,膝盖上摊着油印课本,身后是起伏的太行山脉,他们的眼神亮得像山巅的星。讲解员告诉我们:“有位叫沈绍龙的学员曾作打油诗一首——祠堂庙宇当课堂,大树底下好会场。革命理论马列讲,桌椅板凳双膝上。”正是秉承这样一种精神,抗大一分校才“越抗越大”,成为锻炼无数钢铁干部的熔炉。

转过月亮门,后院的窑洞依然保持着当年的模样。左侧第三孔窑洞是女生队宿舍,土炕上铺着干草,墙上挂着草鞋和纺车。讲解员说:“冬天没有棉被,学员们就三个人挤一条毯子,夜里轮流值班放哨。”在兵器陈列区,一把锈迹斑斑的马刀吸引了众人目光。刀柄缠着褪色的红绸,刀鞘上有个月牙形的缺口。阳光透过窗棂照在刀身上,映出一道微弱的光,仿佛能看见当年刀光剑影里,那群青年用血肉之躯筑起的防线。走出展馆,我们来到了抗大一分校的露天课堂。几排简陋的木凳,一块用木板搭成的黑板,就是当年学员们学习的场所。讲解员告诉我们,无论刮风下雨,学员们都会坚持上课,有时甚至要在敌人的炮火下转移教学地点。想象着那样的场景,我深深感受到了什么是真正的艰苦奋斗,什么是不屈不挠的革命精神。

回程的车上,我望着窗外掠过的村庄,渐渐明白:抗大一分校的旧址之所以动人,不是因为陈列着多少文物,而是因为每一寸土地都铭刻着艰苦奋斗的史诗——一群年轻人怎样用信仰对抗苦难,怎样用生命照亮未来。如今我们不必再面对枪林弹雨,但那份“团结、紧张、严肃、活泼”的作风,那份为中华民族伟大复兴而奋斗的担当,依然是我们这一代人应当传承和发扬的宝贵精神财富。太行山深处的风还在吹着,像在诉说,也像在召唤。而我们,正带着这份红色的力量,走向更远的前方。