编者按:9月3日是中国人民抗日战争胜利纪念日。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,为传承红色基因,赓续红色血脉,讲好山大故事,档案馆、校史办推出“抗战中的山大英烈”系列文章,激励广大师生医务员工铭记历史,缅怀先烈,为强国建设、民族复兴伟业贡献更多山大力量。

创办于1901年的山东大学具有光荣的革命传统,蕴含着深厚强大的红色基因,在120多年的发展历程中培养了一代代厚植家国情怀和革命精神的山大人。本期推出“抗战中的山大英烈”为我们讲述张倬甫的生平事迹。

1937年9月19日,张倬甫在天津家中被日军宪兵队秘密逮捕。次日凌晨时分,冷风呜咽,云破月出。正是国立山东大学校庆日来临的时刻,一轮皎洁的明月,见证了悲壮而惨烈的一幕。趁看押宪兵不备,被严刑拷打了一夜的张倬甫一跃而起,以头撞墙,决然赴死,把一腔热血献给了他挚爱的国家和人民。

张倬甫

张倬甫(1898—1937),原名润田,河北丰润人。1927年赴美留学回国后,曾被聘为北洋工学院、国立清华大学、东北大学、国立山东大学等校教授,曾任黄河水利委员会委员,天津市、山东省政府顾问,北宁铁路局总工程师等职。1936-1937年,任国立山东大学工学院土木工程系教授、主任。

少年立志 为国求知

1898年,张倬甫出生在一户普通农民家中。他的母亲在他出生9天后就去世了,他一直是由祖母带大的。少时的经历养成了他独立坚强、刻苦努力、不畏艰险、宁折不弯的性格。

虽然家境贫寒,张倬甫的父亲还是千方百计地借钱供他上学。他自幼聪慧过人,在开平小学读书时就以勤谨闻名,在考入永平中学后也一直成绩优异,尤其擅长数、理、化,在课堂上对教师提问总是对答如流。他独立思考能力强,经常向老师提出课程上的疑问,有些问题老师竟然也不能马上解答。

在学校,他是少数几个贫寒农民出身的学生之一,艰苦的生活使他对普通百姓的疾苦感受极深。面对当时国家于外遭受列强欺凌、于内军阀混战的现实,他立志刻苦读书,发奋图强,将来投身教育,用科学知识去拯救中国。

1917年夏,张倬甫从河北省立第四中学毕业,只身赴津报考北洋工学院,以优异成绩被录取到土木工程专业。1920年,爱国华侨简照南、简玉阶兄弟二人创办的南洋兄弟烟草公司在天津考选第二批资助赴美留学生,张倬甫入选,赴美国康奈尔大学土木工程系留学。

经过几个月乘船长途跋涉到美洲后,他开始了艰苦的国外生活。当时中国人在美国倍受歧视,学校没有助学金,而南洋烟草公司的资助也只有很少的生活费。康奈尔大学当时是美国排名前五的著名高校,学费很高。其他赴美留学生多是达官显贵子女,有雄厚的家庭资金支持,过着舒适甚至奢侈的留学生活,而家境普通的张倬甫为完成学业、实现抱负,只能自力更生,一边上学一边打工挣钱,他卖过报,还送过餐馆外卖。

赴美留学时期的张倬甫

童年的艰辛生活,帮助张倬甫独自一人在国外克服了普通人无法想象的困难。他勤工俭学,苦心攻读,1924年从康奈尔大学毕业并获土木工程师证书,同年获渊思理尔工科大学研究院奖学金,入该校攻读博士研究生。1925年毕业,获工学博士学位。在读博期间,他就开始兼职几份工作,曾为建筑公司描图、绘图,做助理设计师、设计师,还曾做过施工监理等。仅在美国上学期间他签署的打工和兼职工作的合同就有几十份。实际工作的锻炼,使他增长了才干。在读博期间,因工作出色,他被美国著名的美洲桥梁公司聘为设计和评估师,毕业后马上就被美国瓦得鲁顾问工程师公司聘为设计师。这样的年龄有这样的地位,加上本人的努力,若是留在美国是会有舒适的生活和美好的前途,但为实现自己科学救国的理想,获得博士学位不久,他就辞去了工作,放弃了一切,于1928年夏应东北大学邀请,回到阔别多年的祖国。

科学救国 为国育贤

张倬甫出国前就已经结婚生子。他在国外的这些年,妻儿在老家靠他托人从国外带回的钱维持清贫的生活。回国时,父亲已经去世,他把妻儿接到身边,开始了在多个学校教书的生涯。他先后受聘东北大学、北洋工学院、国立清华大学、国立山东大学等高校教授、系主任等职称。

按当时他的经济条件,完全可以有非常舒适的生活。然而,从小生活艰苦的他一直保持着十分简朴的生活方式,所用的家具都是他在美国用过并从海上托运过来的,一张钢丝床一直伴随着他。他自幼清贫,靠自己的勤奋努力才获得出国留学的机会,对那些不学无术、仰靠父辈权势胡作非为的官宦子弟十分憎恨。他严格要求自己的子女,为了防止孩子依赖他而不思进取,他从不购置房地产和金银珠宝。因此,他牺牲后没有留下任何资产。

由于张倬甫是美国著名大学土木工程专业方面的博士,又曾在美国著名桥梁公司、建筑公司任职,从事过实际的工程设计,所以当时在国内土木工程界名声很大。除在大学任教外,他还先后被聘任为北宁铁路局葫芦岛港务处主任工程师,巨流河管段工程师、总工程师,堵筑永定河决口工程处主任工程师及顾问工程师,黄河水利委员会委员等。张倬甫对所有的工作都全力以赴、一丝不苟、有始有终,这也是他在当时国内工程界不断取得名望的原因之一。他将专业知识和实际工作经验创造性地运用到祖国的江河治理和铁路、桥梁建设上,提出并实施了科学的治理方案,成功地控制了当时十年五涝的永定河水域水患,在当时的水利界、工程界影响很大。因此,各地多家单位聘请他任职,他不得不在一年中穿梭往返几地兼职工作,十分辛苦。

张倬甫为人豪爽、平易近人,对下属、同事、学生从不摆架子。凡是看到同事、学生有困难,他都慷慨相助且不求回报。学生到外地实习,他经常亲自送他们到车站。

由于他负责北宁铁路工程事务,经常有人向他送礼,有时甚至直接拉来一黄包车的东西,他一律拒收,也不见来人。对这一点,他的家人后来回忆时印象极为深刻。特别是九一八事变后,国民党的不抵抗主义使东三省大好河山被日本侵占,他更是坚决反对。他也深深感到,依附于国民党统治下的科学救国是不可能实现的,所以他公开拒绝参加国民党,并在许多场合公开抨击国民党当局的政策,支持民众的抗日热潮。他的铮铮铁骨、无私无畏,当时在国内教育界、工程界引起巨大反响。

1935年底,国内爱国之士积极响应中国共产党提出的建立抗日民族统一战线的号召,救亡运动风起云涌。同年12月,北平爱国学生不顾国民党的反动破坏和镇压,掀起了轰动中外的一二·九运动和一二·一六运动,影响波及全国;山大学生也在中国共产党地下党支部的带领下,以极大的爱国热忱开展了抗日救亡、罢课游行活动。

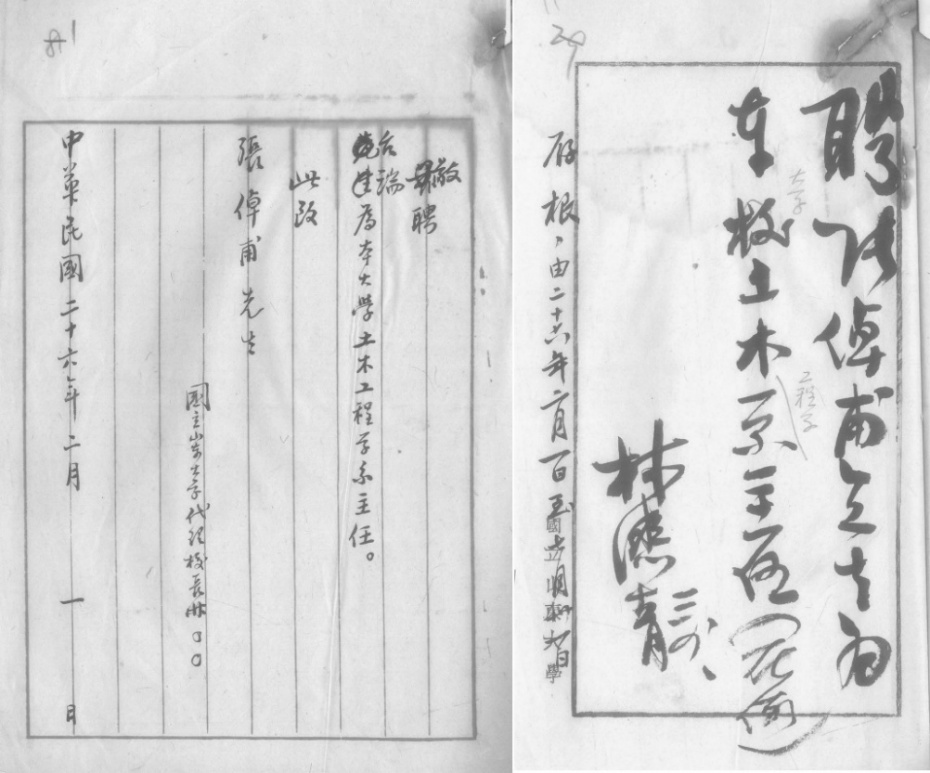

张倬甫1936年8月受聘国立山东大学工学院土木工程系主任,9月任代理主任,1937年2月任主任。张倬甫刚到山大时,正值学生罢课运动进入高潮。据当时的师生回忆,张倬甫积极爱护同学们的爱国热情,对反对国民党不抵抗主张的罢课运动表示大力支持,热情鼓励参加罢课斗争的同学。据当时土木工程系学生周俊逸多年之后回忆,张倬甫曾专门找他促膝谈心,师生二人在谈话中十分坦率。周俊逸向张倬甫坦陈自己曾参加进步学生组织的情况,张倬甫在指导他努力钻研科学知识做到学有专长的同时,也鼓励他继续为正义事业奋斗。

山东省档案馆藏张倬甫国立山东大学聘书

在国立山东大学任职期间,张倬甫视学生如子女,非常关心学生的成长,既重视充实学生的理论知识,又注意培养学生的实践能力,是同学们最尊敬的师长。1937年初,工学院出版《山大工程》学报,发表师生学术论作。张倬甫鼓励周俊逸撰写的《青岛自来水工程考察记》在《山大工程》登载,后于同年6月9日至19日在《长沙大公报》连载12天,给长沙兴办自来水工程提供了珍贵的借鉴。

在教育教学管理上,张倬甫主任和工学院汪公旭院长互相配合,聘请有实践经验的胶济铁路总工程师、美国康奈尔大学毕业的土木工程硕士王洵才兼任教授。特聘美国康奈尔大学毕业的土木工程硕士、曾在伊利诺伊大学专门研究结构工程的吴潮,比利时沙乐王工科大学毕业的土木工程师赵韵藏,美国密歇根大学的土木工程硕士、河南焦作工学院教授丁观海(丁肇中之父)等来校授课。加上原来就有的土木工程系教师都是有实践经验的专业教师,一时间山大土木工程专业教师队伍人才济济,大家都佩服张倬甫的深谋远虑。1936年,山东大学招生录取411人,其中工学院新生就占了三分之一,山大工科发展欣欣向荣。在老师们的认真教学及同学的奋发努力,山大土木工程专业在社会上取得了良好声誉。

奋起抵抗 为国捐躯

1931年日本帝国主义发动九一八事变,加紧了对中国的侵略。1933年1月占领山海关,开始并吞热河,进逼华北。随着华北形势的紧张,全国的抗日热潮一浪高过一浪,到处都是“不做亡国奴”的口号。1935年,张倬甫曾率团到日本名古屋参加万国博览会,耳闻目睹日本国内宣扬武士道精神、歧视中国和扩军备战的狂妄野心。面对日本侵略和国民党的不抵抗主义,他义愤填膺。

北宁铁路是东北与华北沟通的铁路大动脉。在日本侵略者早就规划好的全面侵华战略中,北宁铁路自然也就成为侵略者从关外向关内运输兵员和军用物资的重要战略通道。九一八事变后,日方策划将北宁铁路并入其控制的伪满铁路未果,后蛮横地派出“驻路代表”参与北宁铁路的监管。此后,北宁铁路局与日方代表在铁路运行管理上时常发生矛盾争执。这时迫切需要一位威望高、有能力,特别是能与日方谈判周旋、力争中国对铁路控制权的的专业人士负责这段铁路,而张倬甫在当时是最合适的人选。1934年起,张倬甫先后兼任北宁铁路局工程处长,工务局副局长、代局长等职;1937年5月起,任北宁铁路局副局长兼工务处处长、总工程师,这为他以铁路为阵地同日本帝国主义斗争创造了极为有利的条件。

1937年7月7日,日本发动七七事变,张开了全面侵华的魔爪。身处青岛的山大师生们也不得不开始做停课内迁的准备,部分师生已先后提前离校。张倬甫教授在这时毅然决然地离校北上天津,因为在这危难之际,北宁铁路局的工作更需要他。

七七事变爆发后,日军火速从东北大批调兵入关南侵,其中主要是通过北宁铁路来运送其士兵、军火、装备。7月下旬,日本先后调集8个师团共16万人的兵力侵吞华北,步步逼向北平、天津,局势越来越紧张。张倬甫四方呼吁,主张各条战线用一切可能的手段抗击日寇。在铁路局内部,张倬甫也在千方百计地与日方“驻路代表”巧妙周旋,暗中策划阻止和延缓日寇进关。起初,北宁铁路局常以铁路技术故障为由推迟延缓日军军列的运行,但此计不可多用,于是他便开始谋划通过技术手段制造日军军列出轨翻车的事件,以便给日军军列运输更大打击。他从专业的角度制定了具体的行动方案,即在偏僻地段铁路线上,巧妙地对铁路部分关键设施进行破坏,比如拔除必要的铁轨道钉,从而造成日军军列颠覆。他认为,铁轨是通过大量道钉固定在枕木上的,巧妙地拔掉部分道钉,远看铁轨完好,但列车开动时会剧烈震动,必然造成铁轨错位、列车颠覆。如果在险要地段实施此计划,列车颠覆的损失将更加惨重。但这个计划的实施并不容易,需要精心选择地段、时段、调配使用专门技工与工具,还不能被日本“驻路代表”发觉。为此,他曾多次利用在铁路局的任职身份,秘密地潜入山海关、军粮城等北宁铁路沿线重镇,实地勘察并组织实施自己的计划。

当年7月至8月,北宁铁路线由山海关南下的运送日军兵员、军火的专列发生了多次出轨翻车事件。由于铁路桥梁路轨被破坏的方式非常隐蔽,起初并没有引起日军重视,毕竟,当时的长城内外、华北大地,中国军民奋起抵抗日寇、破袭铁路桥梁从而造成日军军列翻车的情况并不鲜见。但一次极为严重的翻车事故,造成了日本关东军一个师团的重大损失。虽然日军极力封锁消息,但当时的新闻媒体还是对此进行了报道。据1937年8月2日《中华日报》:“平沈车(即北宁铁路局辖段)在军粮城出轨,轨道破坏所至,死伤毙众。”这不仅狠狠地打击了日寇,延缓了他们进军华北的行动,更重要的是鼓舞了在各条战线上进行顽强抵抗的中国同胞。为此,日军十分恼火,在初步调查之后也开始怀疑如此隐蔽的破坏手段是铁路局内部人员实施的。此时,天津已经沦陷,日军驻天津宪兵队开始在北宁铁路局内部展开秘密调查,逮捕大批人员秘密审问,张倬甫终被叛徒出卖。

在此之前,张倬甫已经意识到,如此频繁的军车颠覆,日军必然会察觉,自己随时可能暴露身份。但由于一次新的破坏路基和桥梁的计划正处在紧要关头,他还不能撤退。实际上,按当时张倬甫的声望和国内外的各种关系,如果为了个人的安危,他完全可以早早撤离天津南下,或隐藏到一个更安全的地方,甚至出国。但他满怀一腔报国热血,不愿苟且偷生。大敌当前,他没有逃避,而是勇敢地投入战斗,不惜献出生命。

9月19日傍晚,他从外地赶回天津,准备下一步的行动。在此之前,他将自己随身携带的一支手枪交给孩子,嘱咐孩子离开天津到南方去,不要再与他联系。他刚到家,就被早已在附近监视的日本便衣特务察觉并封锁了其房子四周。接着,驻扎在天津海光寺的日本宪兵队送来了请柬,表面上请他于日租界神户馆宴饮,共度中秋佳节,实为秘密逮捕,强迫他到日本宪兵队受审。

1962年,天津铁道部第三设计院勘测处一位曾在北宁铁路局工作多年的老事务员,向张倬甫教授的学生周俊逸指认,中山路177号院后院一个不足十平方米的小房,正是张倬甫被秘密关押、审问及殉难之处。日军已知此前发生的军列事故是张倬甫策划实施的,就以极其毒辣的手段对张倬甫严刑拷问,逼其供出同伙。日军宪兵用铁丝穿其手指,将十指拉得鲜血淋漓,但他不发一言。连审三次,终无口供。次日凌晨,张倬甫以头撞墙,壮烈殉国。

由于张倬甫当时是京津著名的爱国知识分子,日本人怕杀害张倬甫会激起民愤,因而从逮捕到将他严刑拷打至死一直是秘密进行的。虽然张倬甫早已被害,但日军对外掩饰说请张倬甫配合调查,调查清楚就放出,后又对此事避而不言。之后,曾有传言说张倬甫被美国人救出,已经去了美国;也有传言说,他被押送到日本关押,直到抗日战争胜利后,这个谜底才被揭开。

1937年10月,国立山东大学师生离开青岛南下,几经周折到达湖北宜昌,住在宜昌中学。时逢工学院院长汪公旭教授从天津敌占区赶到后方,在宜昌找到山大的同学。他沉痛地告诉同学们:“张倬甫教授已在天津塘沽不幸被日本官兵抓去,生死不明。”同学们无不双眼泪流,心情十分沉痛。大家都说:“日军手段毒辣,张教授只怕凶多吉少。”

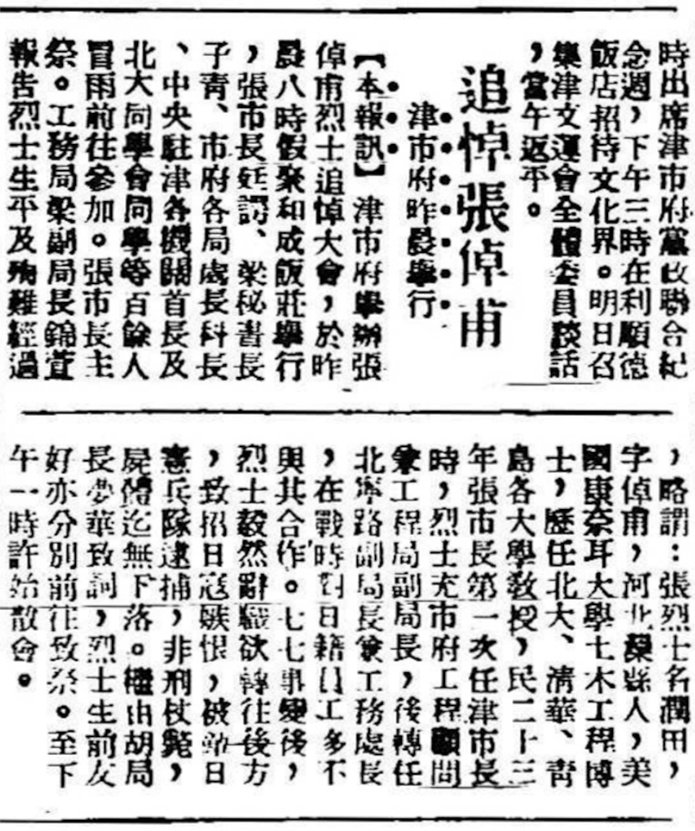

1946年6月30日,天津市政府举行张倬甫烈士追悼大会,各界人士百余名冒雨前往参加。会上报告了张倬甫生平和殉难经过,称“七七事变后,烈士毅然辞职欲转往后方,招致日寇嫉恨,被敌日宪兵队逮捕,非刑杖毙,尸体讫无下落”。但在此前6月27日刊发的《张倬甫博士殉国追悼会启事》称“被日寇以破坏铁路罪名逮捕羁押于敌宪兵队,严刑拷问,屡濒于危,终无口供。日寇知其志不可夺也,遂加戕害”。可见,当时张倬甫被捕原因和殉难细节尚不为外界尽知。后来,张倬甫之子张匡文才从被俘日本宪兵队战俘口供和敌伪档案中得知,父亲被严刑拷打致死后,日本宪兵为解心头之恨,将张倬甫肢解碎尸,抛入海河,尸骨无存。

1946年7月1日《大公报》(天津)刊发的张倬甫追悼会报道

1946年7月6日,为纪念抗战胜利,缅怀烈士功绩,天津市各界对抗日战争期间牺牲的98名烈士隆重举行公祭和烈士祠揭幕仪式。烈士祠中第一位是爱国将领、曾任天津市市长的张自忠上将。著名的工程界、教育界爱国知识分子张倬甫烈士位列第六。公祭大会上专门介绍了张倬甫的生平和抗日斗争事迹。同时邀请张匡文代表烈士遗属在公祭大会上发言,控诉日寇的滔天罪行。各界代表纷纷用各种方式表达对烈士的敬仰之情。其中黄河水利委员会为纪念张倬甫烈士生前对黄河治理工作的贡献和英勇抗日的精神,专门定制了一个银杯(约有二尺高)并刻上纪念文字,由其亲属保管。张倬甫的事迹一时间在天津广为流传。从他身上,人们看到了一位刚直、忠诚、具有民族气节的爱国知识分子的形象。他虽然没有留下什么个人财产,但他的民族气节、爱国思想和高尚品德是留给后人宝贵的精神财富。

2015年8月24日,中华人民共和国民政部公布了第二批著名抗日英烈和英雄群体名录,张倬甫名列其中。

参考文献

1.张乐岭、高忠汉、陈崇斌主编:《峥嵘岁月》,济南:山东大学出版社,1991年。

2.山东省政协文史资料委员会编:《悠悠岁月桃李情》,北京:中国文史出版社,1991年。

3.张宁、张文莉:《忠魂系中华,躯损志未泯——记爱国知识分子、抗日英烈张倬甫》,《党史博采》1996年第1期。

4.《本院土木系主任张倬甫同学改就天津市政府顾问兼工务局副局长及主任技正,张主任发表津市工程三年计划,张同学历略:张主任与李院长同学史》,《北洋周刊》1935年第55期。

5.《鲁垦区淤灌后可灌田两万顷,年增收益多至四百万元,张倬甫勘查后拟定工程计划》,《天津益世报》1936年11月12日。

6.《张倬甫黄河水利委聘为顾问》,《天津益世报》1937年2月19日。

7.《北宁路副局长张倬甫定今晨视事》,《天津益世报》1937年5月28日。

8.《北宁路副局长张倬甫谈赴京参加会议经过》,《天津益世报》1937年5月29日。

9.《张倬甫烈士殉国追悼会启事》,《大公报》(天津)1946年6月27日。

10.《追悼张倬甫:津市府昨晨举行》,《大公报》(天津)1946年7月1日。

11.《津市忠烈入祠受祭》,《民国日报》1946年7月8日。

12.山东省档案馆馆藏档案,档号:J110-01-0671-003。