编者按:9月3日是中国人民抗日战争胜利纪念日。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,为传承红色基因,赓续红色血脉,讲好山大故事,档案馆、校史办推出“抗战中的山大英烈”系列文章,激励广大师生医务员工铭记历史,缅怀先烈,为强国建设、民族复兴伟业贡献更多山大力量。

创办于1901年的山东大学具有光荣的革命传统,蕴含着深厚强大的红色基因,在120多年的发展历程中培养了一代代厚植家国情怀和革命精神的山大人。本期推出的“抗战中的山大英烈”是姚第鸿。

1938年11月,远在陕西彬县的姚以价收到了27岁独子姚第鸿在聊城保卫战中牺牲的消息,悲痛难忍,只能将姚第鸿的照片、衣服与儿媳合葬,并书写“烈士姚第鸿及妻子张敬文之墓”。从此,河津这片土地上流传着“父为共和,子为人民”的赞歌。

姚第鸿

姚第鸿(1911—1938),山西河津人。1930年加入中国共产党。1931年任中共济南特支委员兼共青团济南特支书记,同年考入齐鲁大学文学院国文系,任齐鲁大学特别党支部书记。1932年任共青团山东省特委书记。1937年起任山东第六区行政督察专员兼保安司令范筑先秘书、山东第六区政治部副主任等。1938年11月在聊城保卫战中以身殉国,年仅27岁。

出身名门 思想进步

1911年,姚第鸿出生于山西太原。其父姚以价是中国近代民主革命家,辛亥革命太原首义总司令、东路军总司令,同盟会员,打响了辛亥革命在山西的第一枪,率领两营士兵推翻了清政府在山西的专制统治,之后参加过护国运动、护法运动等。时代氛围和家庭出身,让姚第鸿早早受到革命的熏陶。

青少年时期,姚第鸿随父亲在山西、北平等地辗转读书。1924年,姚第鸿考入北平汇文中学。五四运动后,北平成为新思潮的中心,革命思潮风起云涌。姚第鸿受汇文中学教师进步思想影响,课余阅读《新青年》杂志和《狂人日记》《呐喊》《彷徨》等白话文书籍。在人生观、价值观的形成期,姚第鸿有了自己的人生楷模——孙中山。孙中山先生的“医人不如医国”思想,在很大程度上影响了姚第鸿的人生选择。1927年,姚第鸿考入河南开封省立第一中学,其间结识了地下党员杨献珍老师,开始发表进步文章,从事革命活动。1929年,姚第鸿加入中国共产主义青年团,后成为共青团开封市委负责人之一,是同学中公认的革命积极分子。1930年,姚第鸿作为学校学生会主席,领导学生运动,反对新军阀残害进步势力。开封当局逮捕了包括姚第鸿在内的40多名进步学生,几经审讯,学生大部分得释,只剩姚第鸿等10人被当作要犯移送第一监狱。在狱中,姚第鸿身受重刑,但他未吐露半点革命机密。当时姚以价已被山东省政府主席韩复榘聘为高级参议,经姚以价多方奔走,姚第鸿被保释出狱,转入济南山东省立高中念书,不久即加入中国共产党。

信念坚定 不惧艰险

1931年初,曾在周恩来身边工作,对敌斗争经验丰富的胡允恭(化名胡萍舟)、陈恒乔夫妇,奉命到济南领导山东党的工作。此时的济南被白色恐怖笼罩。4月6日,韩复榘突然下令处决邓恩铭、吴丽实等22名中共党员,其中不少是党的高层干部,党组织受到严重破坏。刚到济南时,胡允恭、陈恒乔只找到十名党员,其中就包括最年轻的党员姚第鸿。在十人秘密会议上,姚第鸿首先发言:“十人就十人,人说‘楚虽三户,亡秦必楚’,我们共产党人不怕艰险,齐心协力,完全可以做好工作!”姚第鸿话语不多,却沉稳坚定,让在场同志深受感染与鼓舞。

姚第鸿与胡允恭、陈恒乔一起尽力抵制王明推行的“飞行集会”“公开斗争”,果断地改变那些不适应敌对环境的工作方法,注意隐蔽,保存实力。姚第鸿还经常深入工厂、乡村,了解社会底层生活,聚集基层力量,开展活动。1931年3月,姚第鸿任中共济南特支委员兼共青团济南特支书记。同年6月,新任中共山东省委书记滕英斋在青岛崂山饭店主持召开中共山东省委扩大会议,改组中共山东省委。姚第鸿参加会议,当选为中共山东省委委员。1931年8月,姚第鸿进入齐鲁大学文学院国文系,任齐鲁大学特别党支部书记。九一八事变发生后,全国掀起抗日浪潮,山东省成立了反帝大同盟,姚第鸿以齐鲁大学学生会负责人的名义,领导了济南几千名学生南下请愿斗争。1932年1月,时年21岁的姚第鸿临危受命,任共青团山东省特委书记,是山东团省委最年轻的负责干部。他全面负责山东省共青团工作,具体领导了济南东关区正谊中学和爱美中学反对学校当局增加学杂费的斗争及铁路工人要求增加工资的斗争,并取得了胜利。他领导的学生运动还蔓延到泰安,最后又由泰安发展到莱芜,仅他自己就发展了十多名党员。

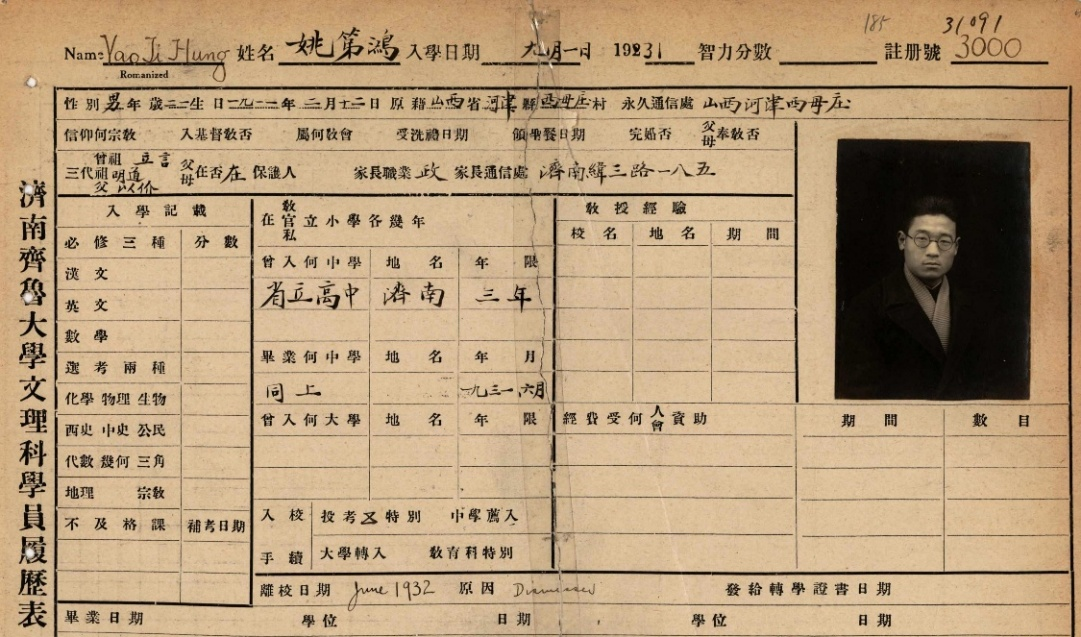

山东大学档案馆藏姚第鸿履历表

在严重的白色恐怖形势下,姚第鸿经常利用家庭的特殊地位掩护革命同志。当时的齐鲁大学学生宿舍是单间,为了便于工作,姚第鸿以安心读书为由,要求搬到齐鲁大学学生宿舍去住。韩复榘为了拉拢姚以价,在济南繁华地段安排了一座院落,并特批两节列车专供姚以价使用。因此,齐鲁大学姚第鸿的宿舍、姚公馆以及济南火车站姚以价专用的两节车厢,成为姚第鸿安排党组织重要领导同志和其他同志住宿、召开会议、油印传单、开展革命活动的秘密场所。

1931-1932年,济南地下党活动非常活跃,姚第鸿的革命行动引起了敌人的怀疑。他被济南警察局列入通缉名单,并于1932年3月被捕。韩复榘因顾及姚以价的威望,要求其父对姚第鸿“按家法处置”。出狱后的姚第鸿依然没有中断革命。1935年,姚以价软硬兼施,强令姚第鸿东渡日本留学。在日期间,姚第鸿一边学习一边继续从事革命活动,在日本参加社会科学会、世界名著编译社、东京中华留日学生联合会等进步组织。1936年春,他参加了留日学生反对国民党驻日本大使许世英卖国亲日的请愿斗争。

团结抗战 合作典范

1937年全面抗日战争爆发后,姚第鸿回国,到国民革命军第三路军政治干部训练班工作。不久,中共鲁西北特委为其恢复组织关系。10月,中共山东省委派姚第鸿和张维翰率领训练班240余人到聊城,协助山东第六区行政督察专员兼保安司令范筑先抗战,姚第鸿担任范筑先的秘书。姚第鸿等人坚决贯彻共产党抗日统一战线政策,为争取、团结范筑先抗日做了大量工作。他们帮助范筑先组建抗日武装,直接建立了堂邑县第一游击大队,并以此为基础组建成范部第十支队,还推动范筑先任命了一批共产党员为所辖县县长,很快打开了鲁西北地区的抗战局面。1938年5月,范筑先将政训处改为政治部,与司令部平级,姚第鸿为上校副主任,兼任《抗战日报》社论委员会委员,并在军政干部学校任教。

作为范筑先抗日团队的核心成员,姚第鸿十分活跃,陪范筑先到河北省威县和南宫县两次会见中共中央北方局和一二九师的领导人徐向前、朱瑞,陪范筑先接待美国友人卡尔逊,还随范筑先在濮县石墓头参加指挥伏击日军汽车队的战斗。

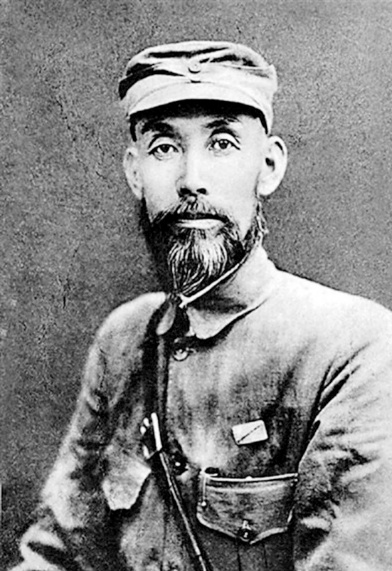

与姚第鸿并肩作战的范筑先将军

日寇入侵山东后,韩复榘为了保存自己的势力,向范筑先下达南撤的命令。范筑先率领专署机关人员撤至黄河北岸的齐河县官庄渡口坐观形势,姚第鸿闻讯后力阻撤退,并帮助范筑先分析撤退将带来的严重后果。姚第鸿站在抗战政治高度的利弊分析,增强了范筑先守城的决心。范筑先立即召开部署会议,经过激烈讨论,决心班师回聊。1937年11月初,临清、高唐、大名等地相继失守,形势骤然危急。韩复榘再次电令范筑先撤退到黄河以南。仍然是在姚第鸿的劝说下,范筑先再次坚定了誓死报效祖国的决心并向济南和全国通电:“慨自倭奴入寇,陷我华北。铁蹄所到,版图易色。现我大军南渡,黄河以北坐待沉沦。哀我民众,胥陷水火。午夜彷徨,泣血椎心。职忝督是区,守土有责,裂眦北视,决不南渡,誓率我游击健儿及武装民众,以与倭奴相周旋。成败利钝,在所不计,鞠躬尽瘁,亦所不惜。惟望饷项械弹,时予接济。俾能抗战到底,全其愚忠。引颈南望,不胜翘企。”这一电文在全国引起很大震动。在山东境内,迅速形成了以聊城为中心的国共合作抗战的典范。

英勇奋战 以身殉国

1938年11月11日,日军由济南、德州、禹城分三路进攻鲁西北,中心目标是聊城。13日上午,姚第鸿参加范筑先召开的军事会议,商讨迎击日军的作战方案,最终决定把部队转移到城外和日军打游击。姚第鸿率领政治部几百人撤出聊城,但他发现范筑先未按原计划离开,遂返回城内。此时的范筑先被国民党山东省政府民政厅厅长李树春故意纠缠商讨整编部队事宜,李树春直至下午4时方才离开。此时日军火力已经封锁出口,姚第鸿、范筑先已无法出城,便率少数部队守城作战,以待外援。

游击营同日军展开激战。在日军爬城的危急时刻,范筑先、姚第鸿、张郁光等急率手枪连和传令队50余人赶来增援,连续打退日军数次进攻,毙伤日军数十人,而守城部队也伤亡30余人。黄昏后,东关失守。日军在猛烈炮火的配合下由东门等3个方向爬城。范筑先、姚第鸿率队赶到东门,经两个多小时的激战,打退日军的数次爬城。但援军被日军围攻无法赶来,城内军队终是寡不敌众。15日,攻城日军增至700余人,在飞机的配合下,再次向东门守军发起猛攻,范筑先和姚第鸿带队再次赶赴东门督战。上午9时,日军用大炮平射,东城门被炮火击毁,日军蜂拥入城,范筑先以身殉国。姚第鸿和剩余的为数不多的将士以血肉之躯与敌人展开巷战,最终也壮烈殉国。经过3天的枪战炮轰,被日军攻陷的聊城城内遍地硝烟,黑云翻滚。百姓们含泪抬走了这次战役中牺牲的700余名中国将士的遗体,根据他们衣领内书写的籍贯和身份进行了登记、掩埋。

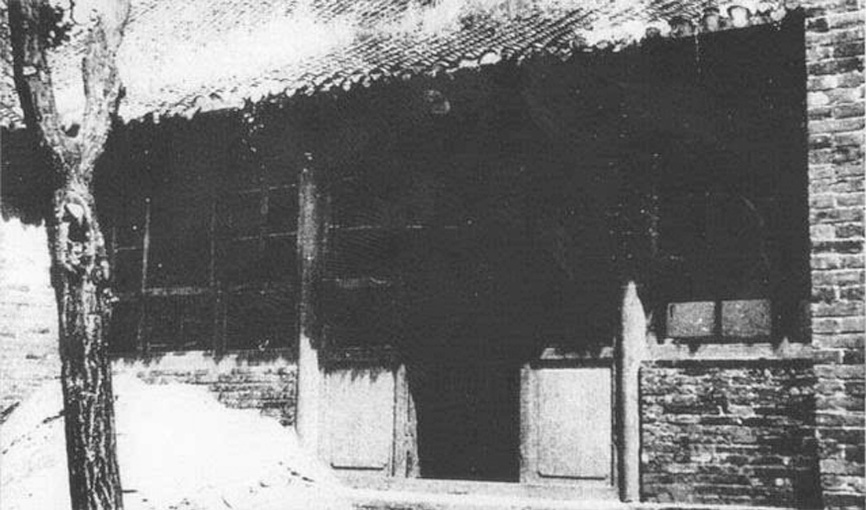

聊城保卫战中范筑先指挥部旧址

噩耗传出,举国痛悼。12月15日,中共鲁西特委在冠县举行追悼大会,延安《解放》周刊、重庆《新华日报》和其他一些报刊、通讯社分别发表短评、纪念文章和消息。12月23日,在重庆举行的追悼大会上,朱德、彭德怀和吴玉章、董必武分别送了挽联。朱德、彭德怀送的挽联是:“战事方酣,忍看多士丧亡,显其忠勇;吾侪尚在,誓必长期抵抗,还我河山。”重庆《新华日报》送的挽联是:“杀敌挺身甘一死,裹尸还葬足千秋。”1939年11月15日,国际反侵略运动大会中国分会在重庆举行纪念会,纪念范筑先、姚第鸿等牺牲一周年,博古、叶剑英、董必武、史良、刘清扬等人送了花圈,冯玉祥和国际反侵略大会中国分会送了挽联。董必武、徐冰等近百人参加了纪念会。张友渔等在会上介绍了烈士的生平事迹。1940年11月15日,华北旅渝人士集会,将11月15日定为华北抗战烈士纪念日。1953年,根据民政部门的统一安排,姚第鸿的遗骨随范筑先烈士迁灵到了河北邯郸晋冀鲁豫革命烈士陵园。2015年,姚第鸿被列入第二批著名抗日英烈和英雄群体名录。

参考文献

1.谢玉琳主编,中共聊城地委党史资料征集研究委员会编:《鲁西北革命史》,济南:山东大学出版社,1991年。

2.高焕杰:《﹤抗战日报﹥:真实记录范筑先与鲁西北抗战》,《山东档案》2015年第2期。

3.王贞勤:《被誉为“鲁西北的父亲”的民族英雄范筑先》,《党史纵横》2016年第12期。

4.王炳毅:《山西辛亥起义军司令姚以价之子的传奇生涯》,《文史月刊》2002年第12期。

5.王乃德、孟庆雯:《姚第鸿人生三部曲》,《党史文汇》2001年第1期。

6.山东大学档案馆馆藏档案,档号:JXMC-32-91。