[本站讯]近期,物理学院戴瑛教授团队在二维磁性调控研究方面取得系列新进展,相关成果分别发表在Nature Commun.、ACS Nano、Adv. Funct. Mater.、Small、Nano Let.等期刊上。

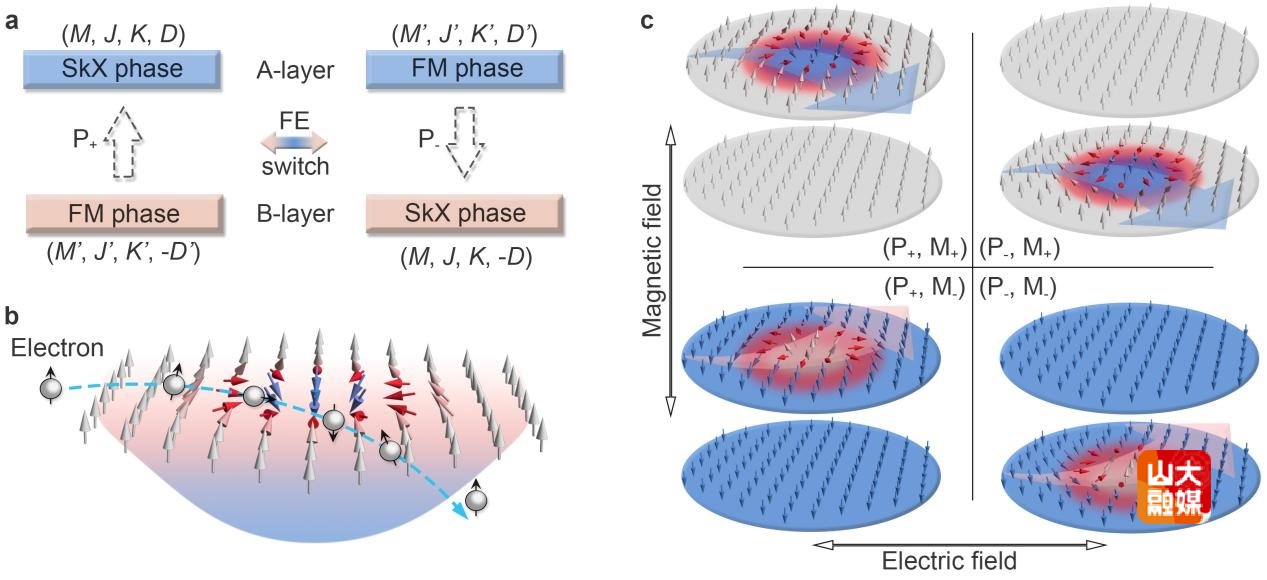

进展一:层霍尔效应,源于层自由度和贝里曲率的耦合,在基础研究和器件应用方面具有重要意义。目前,所有关于层霍尔效应的研究都植根于动量空间贝里相的范式,这必然需要满足苛刻的能带条件,对层霍尔效应的发展带来了显著挑战。基于此,团队提出了一种在二维I型多铁异质结中耦合磁斯格明子与层自由度的物理机制,进而提出了拓扑层霍尔效应的概念。与传统依赖于动量空间贝里相的层霍尔效应不同,拓扑层霍尔效应与层锁定的非共面自旋纹理(磁斯格明子)产生的实空间贝里物理有关。由于磁电耦合效应的存在,拓扑层霍尔效应可以通过铁电性和磁性进行有效控制。进一步地,该物理机制的可行性在二维多铁异质结CrInSe3/In2S3/CrInSe3中得到了验证。该团队的这一发现丰富了磁斯格明子和层霍尔效应的研究。相关研究成果以“Topological layer Hall effect in two-dimensional type-I multiferroic Heterostructure”为题发表在国际期刊Nature Commun.期刊上。论文第一作者为物理学院2024届博士毕业生杜文惠,马衍东教授、戴瑛教授和晶体材料研究院的王泽岩教授为共同通讯作者,山东大学为唯一作者单位。

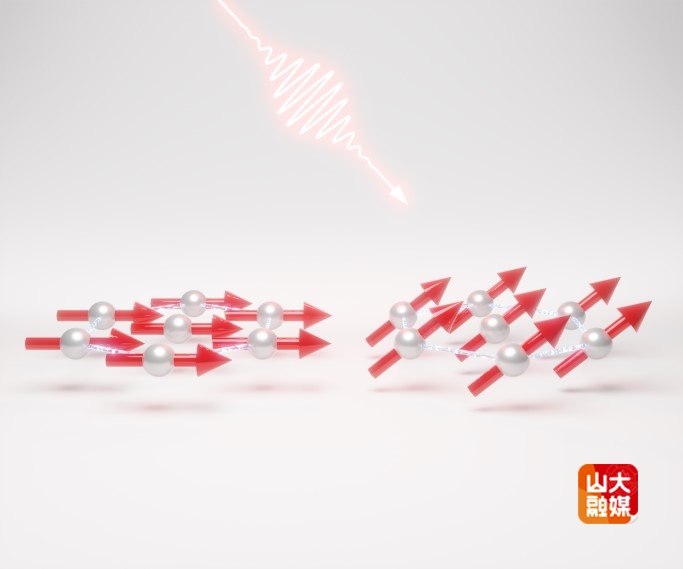

进展二:在二维材料中,奇异物理和自旋取向之间的密切关系激发了对有效控制自旋取向的持续研究。尽管人们对调控自旋取向的兴趣激增,但普遍认为大多数二维晶格中自旋的优选方向仅限于特定方向,即面外和面内。从物理上讲,这种限制归因于电子轨道和自旋之间的特殊耦合,这种耦合屈服于降维约束的晶格对称性。这与三维磁性体系形成鲜明对比,在三维磁性体系中,自旋原则上可以沿任意方向设置。戴瑛团队提出了一种在二维多铁性材料中沿面内外方向调制自旋的机制。利用简单的微扰理论分析,发现来自面内和面外轨道的自旋-轨道耦合诱导相互作用之间的竞争可能会导致自旋倾斜。通过选择具有对称性赋予的特定低能轨道占据的体系,这种竞争可以通过超快光照引入。借助实时含时密度泛函理论(rt-TDFT),进一步证明这种机制在多铁性单层CuCr2Se4中是可以实现的。相关研究成果以“Light-Induced Spin Slanting in 2D Multiferroic Magnet”为题发表在国际期刊ACS Nano上。论文第一作者为2023级硕士生赵江雨,马衍东教授和戴瑛教授为共同通讯作者,山东大学为唯一作者单位。

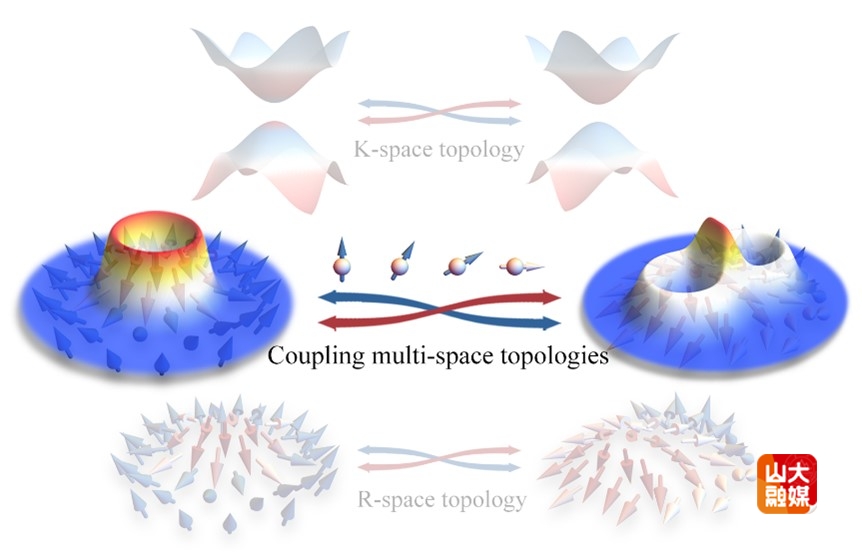

进展三:在凝聚态物理中,拓扑可同时存在于实空间与动量空间。动量空间拓扑的典型代表之一是能带拓扑,例如量子反常霍尔效应,其特征为非零量子化的动量空间几何相位,由陈数C表征,该拓扑不变量保证了手性边缘态的存在,可以实现无耗散的电流输运,为低功耗存储与逻辑器件奠定了基础。实空间拓扑则表现为磁斯格明子、磁双半子等拓扑磁,其非零量子化的拓扑荷Q不仅赋予这类自旋花纹拓扑稳定性,更使其在外场作用下呈现准粒子特性,成为高性能自旋电子器件的理想信息载体。理论上,这两个存在于不同空间的拓扑在二维磁体中可实现共存与耦合。这种多空间拓扑机制不仅能改变材料的本身性质,更为连接实/动量空间拓扑物理搭建了桥梁,具有重要基础价值与应用潜力。然而受限于不同空间拓扑共存体系的稀缺性,多空间拓扑耦合机制至今尚未获得清晰的理论阐释。基于第一性原理计算和蒙特卡洛模拟,该团队在二维铁磁晶格中发现拓扑磁与能带拓扑相互作用诱导的多空间拓扑效应。基于连续介质理论与紧束缚模型,揭示了磁斯格明子/磁双半子与量子反常霍尔效应间的关联会产生局域的手性束缚态。通过磁场调控拓扑磁,可实现伴随不同手性束缚态的多空间拓扑切换,并伴有手性束缚态空间分布的变化。通过第一性原理计算与原子自旋级模拟,该团队证明了单层Cr2NSb中存在着强耦合的多空间拓扑。该发现不仅拓展了拓扑物理的研究维度,更为二维晶格体系的多空间拓扑调控开辟了新路径。相关研究成果以“Coupling Multi-Space Topologies in 2D Ferromagnetic Lattice”为题发表在Adv. Funct. Mater.国际期刊上。论文第一作者为2022级博士生何仲麟,马衍东教授和戴瑛教授为共同通讯作者,山东大学为唯一作者单位。

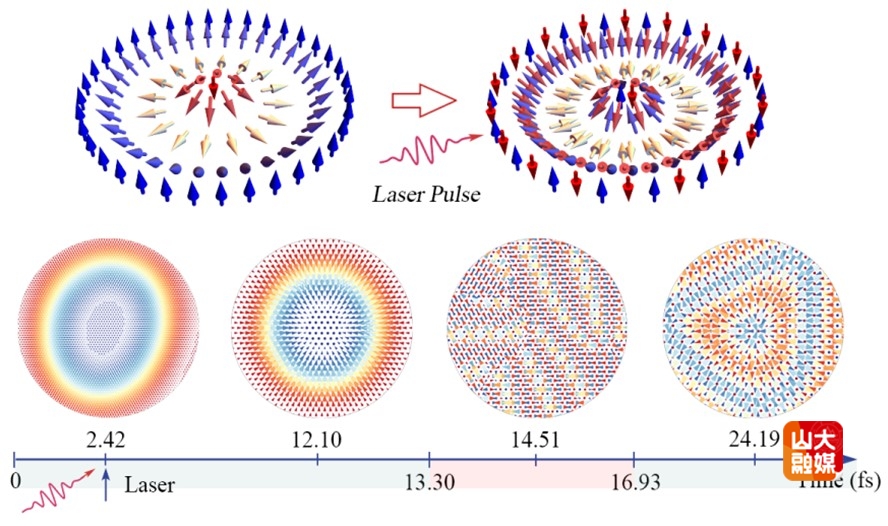

进展四:光-自旋耦合效应作为基础物理研究与器件应用领域备受关注的重要现象,近年来发展迅速。然而。目前相关研究主要集中在传统磁性体系中,而光与拓扑磁性之间的相互作用机制尚不明晰。本文结合第一性原理计算、实时时间依赖密度泛函理论(rt-TDDFT)以及原子自旋动力学模拟,系统研究了单层CrInSe3在激光脉冲作用下拓扑自旋特性的演化规律,首次实现了铁磁-反铁磁斯格明子的超快反转。理论研究表明,该物理过程源于激光诱导的自旋选择性电荷转移、显著退磁效应以及随时间演化的磁相互作用。特别值得关注的是,光激发可导致体系发生铁磁-反铁磁交换作用的转变,而动力学分析进一步揭示,该过程伴随着拓扑磁性从铁磁型到反铁磁型斯格明子的相变演化,展现出光场与拓扑磁性之间新颖的相互作用机制。本研究为拓扑磁性的超快调控提供了全新的技术路径。相关研究成果以“Ultrafast laser driven ferromagnetic-antiferromagnetic skyrmion switching in 2D topological magnet”为题发表在Small国际期刊上。论文第一作者为2023级博士生窦恺莹,马衍东教授和戴瑛教授为共同通讯作者,山东大学为唯一作者单位。

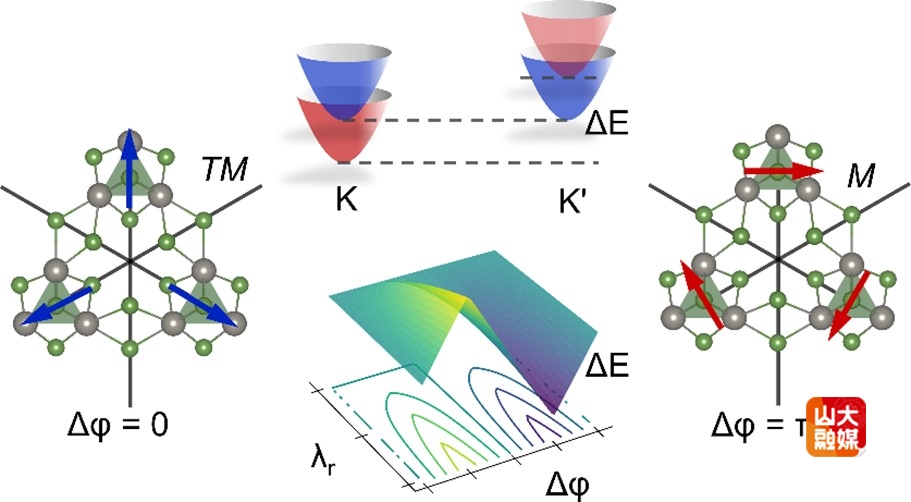

进展五:铁谷性(Ferro-valleytricity)作为自旋轨道耦合(SOC)诱导自发谷极化的典型效应,传统理论认为其仅存在于具有面外自旋磁化的二维材料体系中。本研究突破传统理论框架,基于微观模型分析提出"三角晶格-非共线磁序"协同机制,在面内自旋磁化二维材料中实现SOC诱导的谷极化与铁谷性。研究团队系统揭示了面内自旋磁化体系实现铁谷性的双重关键条件:时间反演-镜面反射联合对称性破缺,且保留镜面对称性以产生谷极化。理论计算表明,通过调控面内自旋磁化的非共线偏转角度,可成功实现SOC诱导谷极化的可控翻转。基于第一性原理计算,研究团队在具有本征多铁性的三角晶格材料单层W3Cl8中验证了该机制。此外,团队还证明了可通过外加电场调控驱动谷极化的反转,为多场耦合调控提供了实验可行的方案。该发现不仅将铁谷性研究范畴从传统面外磁化体系拓展至更广泛的二维材料体系,更为基于多铁性材料的低功耗谷电子器件设计奠定了新的理论基础。相关研究成果以“Ferro-Valleytricity with In-Plane Spin Magnetization”为题在线发表在Nano Lett.国际期刊上。论文第一作者为2024级博士生刘毅博,马衍东教授和戴瑛教授为共同通讯作者,山东大学为唯一作者单位。

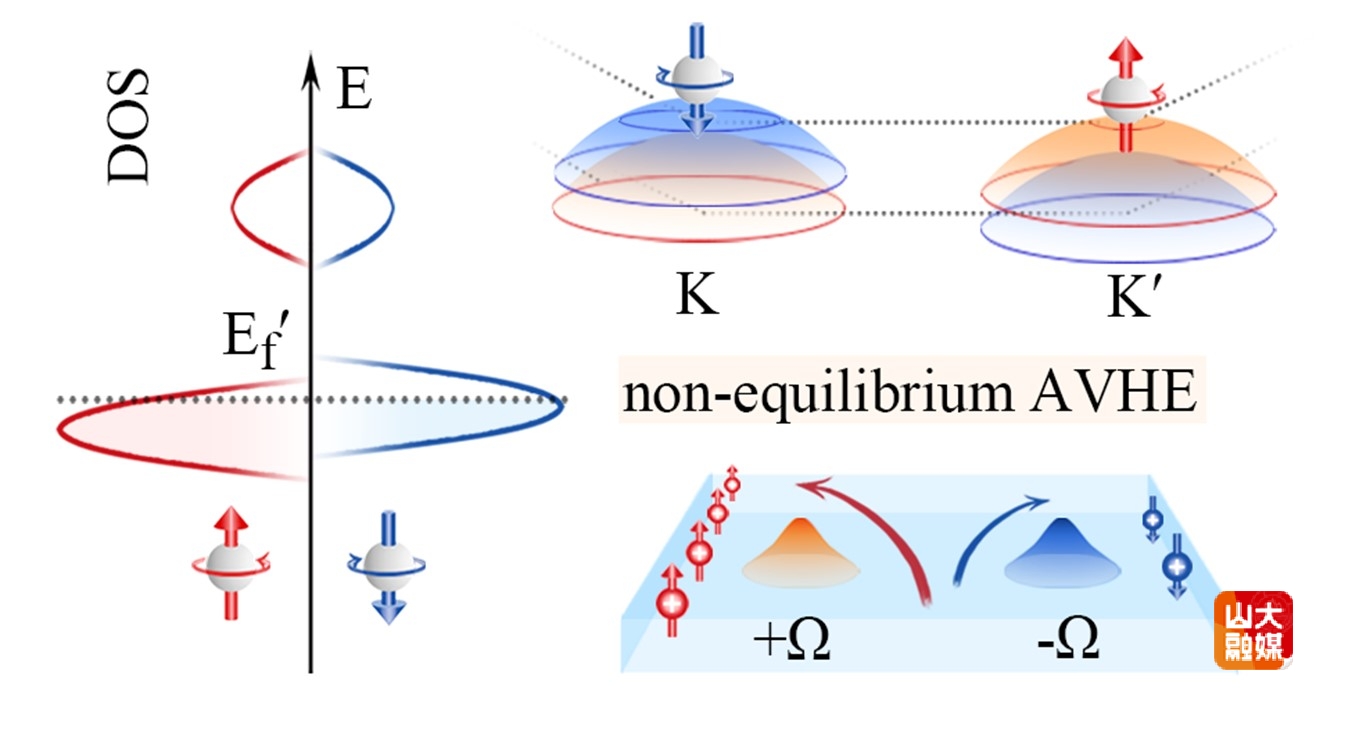

进展六:二维材料体系中能谷自由度的量子调控在凝聚态物理与量子信息科学领域具有基础性研究价值。当前该领域研究主要聚焦于时间反演对称性破缺的磁性二维体系。针对这一理论局限,本研究创新性地提出利用范霍夫奇点(vHS)的电子不稳定性,通过空穴掺杂在非磁性体系中诱导时间反演对称性破缺,成功将能谷效应拓展至二维非磁性体系。理论预测发现该机制会产生区别于传统反常能谷霍尔效应(AVHE)的新型量子现象,被定义为非平衡态AVHE。基于第一性原理计算,该团队在非磁性单层In2Se3铁电体中验证了这一机制,并探讨了其中的多铁性耦合。该工作突破了传统能谷物理研究的材料体系限制,为二维非磁性多铁体系中的能谷调控建立了全新研究范式。相关研究成果以“van Hove Singularity-Induced Non-Equilibrium Anomalous Valley Hall Effect in a Two-Dimensional Lattice”为题发表在Nano Lett.国际期刊上。论文第一作者为2023级硕士生柴树妍,马衍东教授、戴瑛教授以及李新茹老师为共同通讯作者,山东大学为唯一作者单位。

团队于2025年在二维磁性调控研究方面已经取得了系列进展(Nature Commun. 2025, 16, 6141; ACS Nano 2025, 19, 24005; Small 2025, 21, 2412320.; Nano Lett. 2025, 25, 762.; Nano Lett. 2025, 25, 4108.; Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2414922.; Phys. Rev. B 2025, 111, 245432)。

以上工作得到了晶体材料国家重点实验室、国家自然科学基金、山东省自然科学基金和山东省泰山学者青年专家项目等的支持。