[本站讯]空间科学与技术学院刘晶教授合作研究团队在亚极光区稳定红弧(SAR arcs)形成机理研究方面取得突破性进展。相关成果发表于地球与空间科学领域顶级期刊AGU Advances,论文第一作者和通讯作者为刘晶教授。合作团队成员包括山东大学教授陈耀、博士研究生曹天宇,中科院地质与地球物理研究所研究员刘立波,以及美国家大气研究中心、卡尔加里大学、波士顿大学等国际机构的学者。

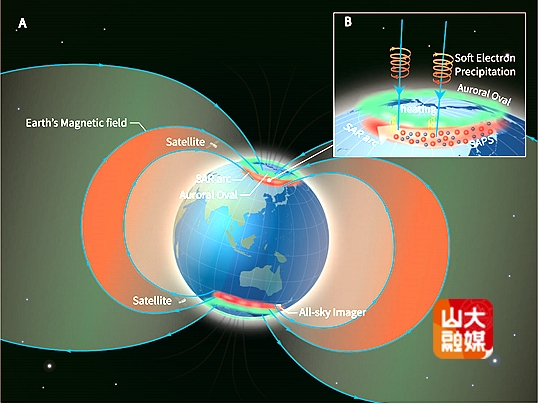

图1.(A)磁暴期间SAR arc形成机理示意图,展示了极光粒子沉降区(绿色)、等离子体层(浅红色)及其边界层(红色)的相对位置。(B)驱动SAR弧发光的两种核心能量输入过程:磁层源热通量(蓝色箭头,代表来自等离子体层的能量沿磁力线向下传导)和SAPS引起的离子-中性成分摩擦加热(红色区域)。

SAR arcs是地球亚极光区一种特殊的红色辉光现象,由原子氧在630.0 nm波段的辐射产生,通常出现在磁暴期间。传统理论认为其完全由磁层软电子沉降加热电离层所致,但近年观测发现SAR arcs与亚极光区极化流(SAPS)等电离层动力学过程密切相关,暗示可能存在多能量来源的竞争与协同机制。

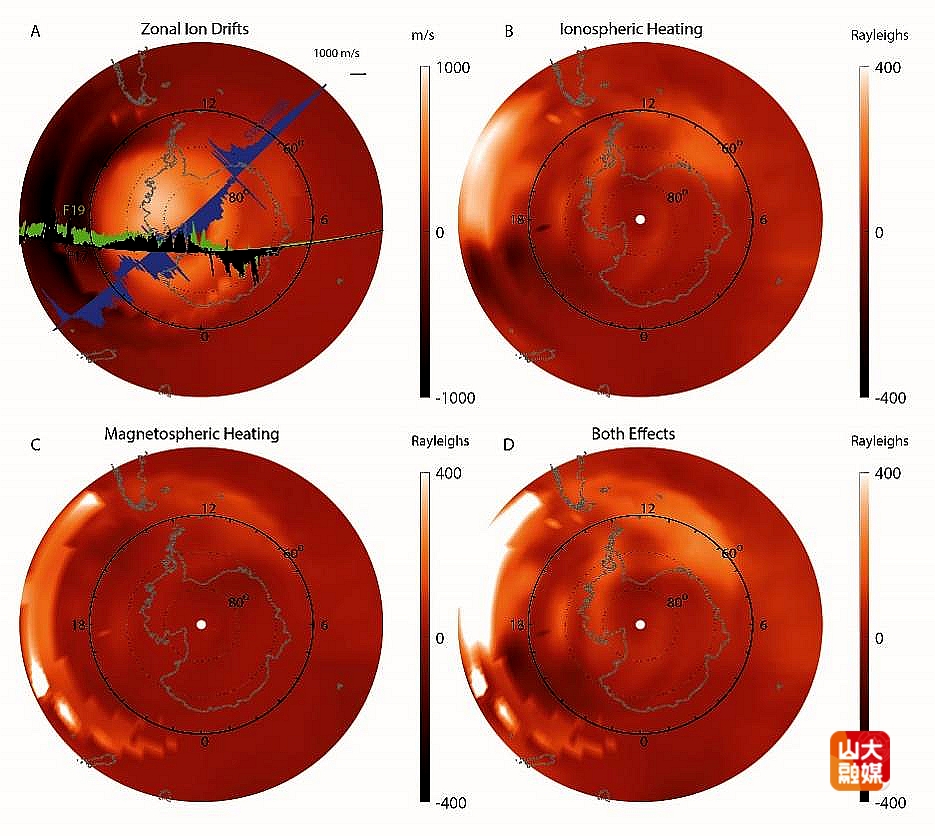

图2. 亚极区电离层动力学与红光630 nm气辉模拟的极坐标视图。(A)2015年3月17日世界时09:00的模拟向东离子速度(填色)与DMSP F17/F19和Swarm B卫星观测的跨轨速度(符号)对比。(B–D)模拟的SAPS通道内红光气辉的高度积分强度差值(已扣除背景),分别对应(B)仅由电离层摩擦加热、(C)仅由磁层热通量、以及(D)两者共同作用所产生。

该研究基于自主发展的热层-电离层耦合模型,结合DMSP、Swarm及范艾伦探测卫星等多平台观测数据,对2015年3月圣帕特里克节强磁暴事件进行了系统分析。研究显示,在磁暴主相期间,南半球出现的SAR弧与高速亚极光区极化流(SAPS)密切相关,该区域电子温度显著升高至6000–8000 K;而在恢复相期间,北半球观测到的SAR弧持续约九小时,虽未伴随明显的SAPS活动,但有显著的低能电子沉降现象。模拟结果表明SAPS驱动的高速等离子体流动可通过离子-中性粒子摩擦产生局部加热,从而独立激发红弧发光,其辐射强度可达数百瑞利。磁层热流沉积导致的发光层分布范围较广,主要位于280公里以上高度;而SAPS相关的摩擦加热则集中于250–400公里高度区间,二者在空间结构和物理机制上存在显著差异。

这一发现建立了SAR弧生成的“双驱动”模型,揭示了磁层能量和电离层自生能量在亚极光区的竞争与协同机制。该成果不仅深化了对地球空间跨尺度相互作用的理解,也为解释类地行星的类似光学现象提供了新思路。

本研究工作获得山东省杰出青年基金(ZR2022JQ18)与国家自然科学基金(42030202)资助。