[本站讯]微生物技术国家重点实验室张玉忠教授团队在Nature Communications杂志在线发表了题为“Structure of cryptophyte photosystem II–light-harvesting antennae supercomplex”的研究论文。山东大学微生物技术国家重点实验室教授张玉忠、研究员赵龙生,英国利物浦大学教授刘鲁宁,华中农业大学教授高军为该论文的共同通讯作者,山东大学为该论文的第一完成单位和通讯作者单位。

放氧光合作用是地球上最重要的生命过程之一,产生氧气和有机物质,在驱动生命进化过程中发挥着重要作用。蓝藻、真核藻类以及陆地植物通过放氧光合作用将光能转化为化学能,供给地球上几乎所有生命活动。光合作用光能转化依赖于光合膜上各种光合复合物以及游离电子传递载体间的精密协作。其中PSII是负责光合电子传递的关键复合物,由众多蛋白亚基组成,并结合大量的色素,能够吸收光能并催化水裂解,产生电子、质子以及氧气,是地球上最重要的生化反应之一,解析PSII的结构对阐明其光能捕获、传递及转化机制至关重要。

目前绿藻进化支系的多种绿藻及高等植物的PSII结构已被解析,然而红藻进化支系仅有红藻和硅藻的PSII结构得到解析。与蓝藻相似,红藻PSII利用结合于光合膜表面的藻胆体作为捕光复合物,然而在硅藻中不含藻胆体,其利用光合膜内的LHCII与PSII结合进行光能捕获。尽管硅藻起源于红藻次级内共生,其光合质体起源于红藻的光合质体,但两者PSII的结构相差较大。红藻进化支系藻类的PSII结构研究十分不足,亟需对其高分辨率结构进行解析,为该支系PSII的结构进化及光能转化机制的阐明提供更多信息。

隐藻是红藻进化支系的重要门类,分布广泛,是重要的初级生产者,具有重要的生态功能。隐藻是起源于红藻的古老类群,是红藻次级内共生形成的首个藻类。不同于红藻PSII,隐藻PSII结合了膜内的LHC,在红藻进化支系中首次形成了PSII–LHCII复合体。我们推测隐藻PSII–LHCII可能具有独特的结构及光能捕获传递机制,其可能处于红藻进化支系PSII结构进化的中间状态,其LHCII可能与LHCI起源相同,均由红藻LHCR进化而来。

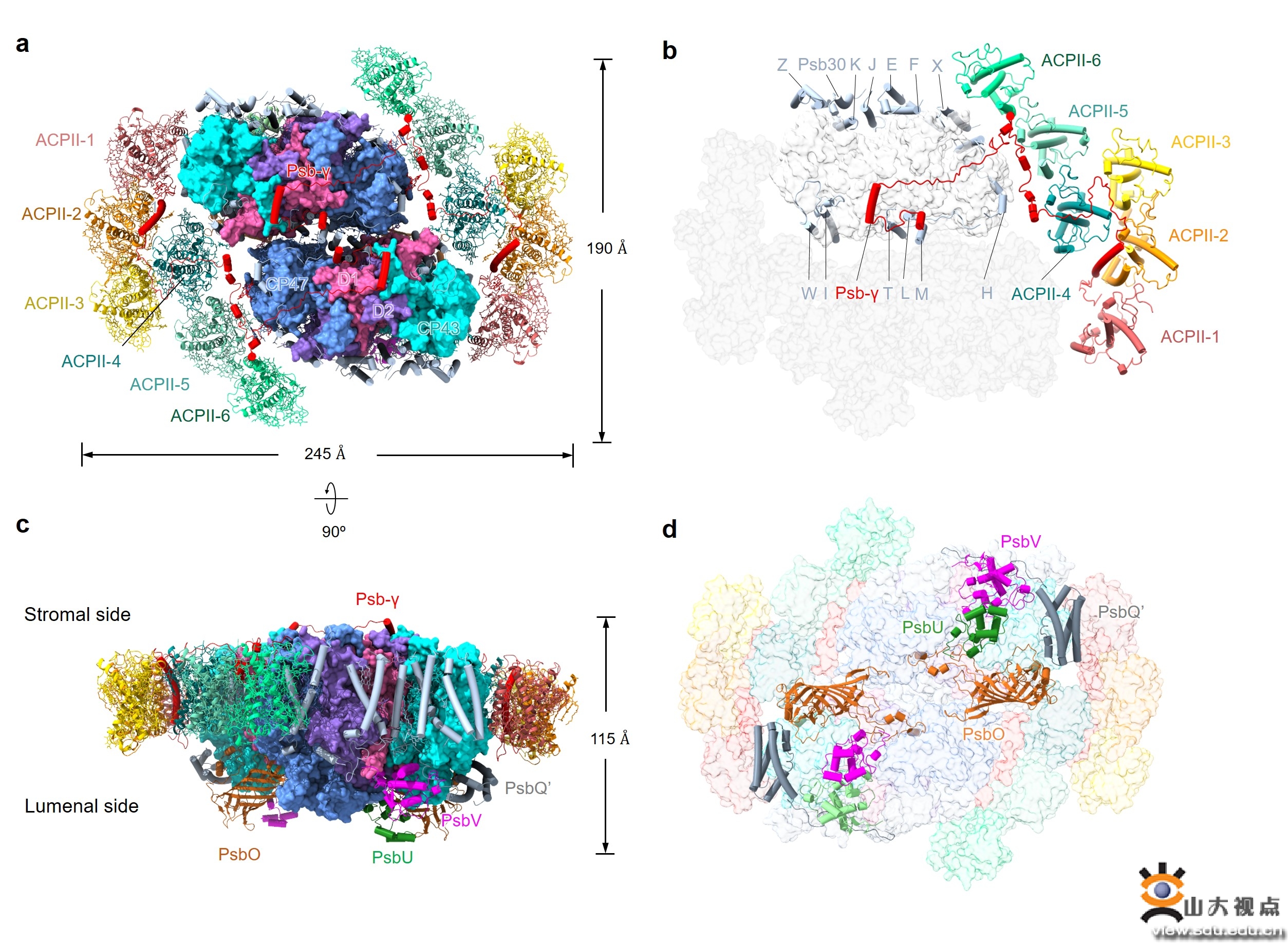

图1.隐藻PSII–LHCII超复合物的原子结构

本研究利用冷冻电镜单颗粒分析技术解析了隐藻PSII–LHCII的高分辨率结构(图1),阐明了其独特的LHCII结合方式、色素网络、能量传递机制,揭示了红藻进化支系PSII的结构进化过程及膜内捕光天线LHCII的起源。隐藻PSII–LHCII由PSII核心二聚体以及12个LHCII组成。LHCII形成线型的三聚体,与红藻LHCI以及隐藻LHCI的聚体形式相似,结合序列进化分析,表明他们之间存在密切的进化关系。同时,结构中含有一个隐藻特有亚基Psb-γ,其含有叶绿素,并且与LHCII结合,稳定PSII–LHCII的整体结构。

图2.推测的PSII–LHCII结构进化过程:红藻–隐藻–硅藻

由于隐藻LHCII的特殊组织排布以及新色素位点的出现,隐藻PSII-LHCII形成了独特的色素网络以及能量传递路径。隐藻和硅藻具有不同的LHCII排列方式及色素组成,可能为隐藻和硅藻在各自特定的生态位中生存提供了基础。

隐藻PSII–LHCII的结构既具有红藻PSII及硅藻PSII–LHCII的特征,也具有自身的独特性。三者PSII超复合物的结构异同表明隐藻PSII–LHCII的结构是处于红藻及硅藻之间的中间状态,与隐藻PSI–LHCI的结构进化分析结果一致(图2)。结构比较分析及序列进化分析表明隐藻LHCII由隐藻LHCI演化而来,两者均起源于红藻LHCI。本研究为理解隐藻PSII–LHCII的光能捕获和能量转移机制奠定了坚实的结构基础,揭示了PSII-LHCII的进化以及红藻进化支系中膜内LHCII的起源,完善了红藻进化支系PSII–LHCII的结构进化过程。

张玉忠教授研究团队长期从事藻类光合作用的研究,本研究是继蓝藻光合膜结构(Nat Plants, 2020, 6: 869; Plant Physiol, 2022, 190: 1883)、隐藻PSI–LHCI结构(Plant Cell, 2023, 35: 2449)及共生甲藻PSI–LHCI结构(Nat Commun, 2024, 15: 2392)研究之后的又一个藻类光合作用研究的重要进展。

该论文由山东大学、中国海洋大学、英国利物浦大学、崂山实验室和华中农业大学等单位相关学者合作完成,该研究得到了国家自然科学基金重点项目、科技部重点研发计划等项目的资助。