施工中的隧道,在岩土之下不见光,笼罩着一层黑色面纱,大断面和地下水的未知情况隐匿在黑色深处,在隧道中工作的机器,不间断轰隆隆响着,掌控机器运作的人,便是岩土人。

刘泰鑫就是一位正在成长路上的岩土人。

刘泰鑫,中共党员,齐鲁交通学院2021级本科生,城市地下空间工程专业。现任共青团山东大学委员会创新创业中心兼职团干、齐鲁交通学院创新创业朋辈导师,曾任齐鲁交通学院第六届学生会执行主席;获评国家奖学金、山东大学十佳共青团员、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛国赛银奖、中国国际大学生创新大赛2金1银等荣誉;以第一作者身份发表论文1篇。

初涉岩土,向下扎根

21年前,刘泰鑫在山东肥城的一个矿区出生。“整个矿区没有一户人家的墙是不裂的,每逢下雨,家里都会变成水帘洞”,这一生活经历让他对地下空间安全治理产生了向往。

2021年的夏天,刘泰鑫通过综合评价招生考入山东大学齐鲁交通学院,就读于城市地下空间工程专业。该专业融合了土木工程、传统力学、数值模拟、灾害防治等多个学科,主要研究如何科学规划、安全建造和高效利用城市地下空间资源,专业的应用方向让刘泰鑫坚定选择了它。

在校长思政课上,李术才院士的“要久久为功,将论文写在祖国大地上”的教诲,使刘泰鑫备受鼓舞。他一方面争分夺秒,在学习之余进入实验室、进入工程现场,自己学着查文献,慢慢积累专业技能。一方面不断“试错”,在有限的时间里,尽可能尝试多种专业方向,试图寻找自己的兴趣领域。在老师、学长的指导下,他还开始写论文、申专利、参加各种科创比赛。

功夫不负有心人,慢慢的,刘泰鑫开始尝到了收获的喜悦,也在专业领域内慢慢扎下根来。

脚踩岩土,向上攀登

岩土人的日常离不开工程实践。“第一次进入到工程现场的时候,感觉特别科幻和震撼,在那些大断面面前,你会不自觉感叹人类的渺小。”回忆起第一次踏入工程现场的场景,刘泰鑫仍然难忘那种震撼与冲击。施工的隧道中,地面上坑坑洼洼,到处都是泥浆,还有一股刺鼻的炸药味和石灰粉味。在这样的坏境之中,为了“让机器读懂大地的语言”,肩负使命的岩土人努力与大地进行“加密通话”,他们不断勘探地质情况、进行超前预测,保障隧道挖掘的安全进行。

在众多实践经历中,地震电法勘探令刘泰鑫印象尤为深刻。这一勘探方法是使地震波在地层里传播,通过观测和分析地震波在地下的传播规律,推断岩层的性质和形态。超前预测的精确性对于施工来说至关重要,如果不能及时探查到前面的断层或者突涌水,会给施工造成风险。刘泰鑫时刻谨记这一点,无论在科研实验还是实习实践中,他都时刻注意精度问题。

得益于学院的本科生导师制度,在李召峰教授和张健老师引导下,刘泰鑫很早就开始了关于“固废资源化利用”这一课题的科研攻关。同时,他将科创当作一条“淬炼”自己的道路。

“借矸而砌——矿区井下治理的‘精卫鸟’”项目是刘泰鑫科创生涯中浓墨重彩的一笔。煤矿采空区地表塌陷会导致水淹房屋、侵占农田等一系列问题。砂石骨料混合水泥是目前煤矿采空区最主流的填充方法,但成本过高。煤矸石是采煤过程中的伴生物,产量巨大,但是因为存在“有毒用不了,活性较低用得少,成分复杂用不好”三大问题,导致一直以来使用效果欠佳。

从深入矿区一线考察工程痛点、到实验室日夜攻关技术难点、再到矿区验证性应用发现盲点,在老师的指导下,他们成功利用固废煤矸石回填煤矿采空区,实现了“矸不出井来降本,三大技术来增效”。以废治矿,将煤矸石利用率提升了70%,成本降低50%。

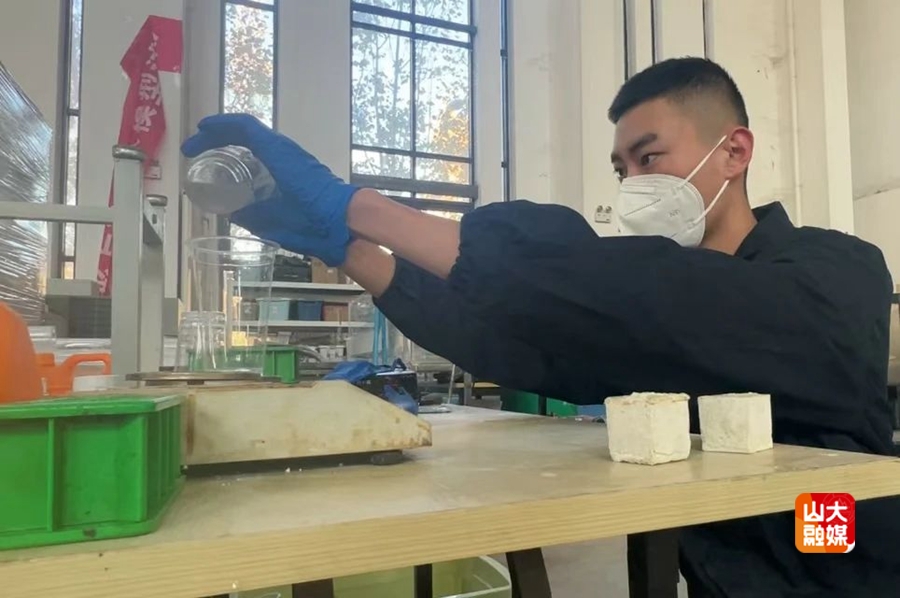

技术攻关过程中,一共进行了5次技术迭代,最终,刘泰鑫把这种矿区治理新材料命名为“精卫6号”。“精卫填海,我填矿区”,如同坚持不懈的精卫鸟,刘泰鑫及团队在技术研发过程中泡在实验室日夜攻坚,寻找材料配比的最佳比例,以去除煤矸石的毒性。他们一遍遍试样、整理实验数据、观察实验对象性能,一遍遍修改项目书、答辩稿和PPT……最终,这一项目获得了中国国际大学生创新大赛金奖,并在一些矿山得到了实际应用,显著降低了矿区治理成本。

走在岩土路上,代代相承

“我在老师和学长学姐的指导下投身科创,也想让更多的同学感受科创的魅力。”刘泰鑫谈到,刚开始做科创的时候,学院“老带新”的良好风气以及本科生导师制让他受益良多。导师和学长学姐严谨的科研态度、勇于探索未知的勇气以及对工程安全的高度责任感,都深深烙印在刘泰鑫的心中。现在,他也成长为了“老带新”里面的学长,指导学弟学妹们参与科研项目,传递科创的火种。他想对学弟学妹们传递的理念是:“在科研的征途中挫折不过是迷雾,而不怕重新开始的勇气,则是穿透迷雾的利剑。”

从大一开始,耳濡目染身边老师们服务国家重大工程项目,加上自己的亲身经历和体会,刘泰鑫非常希望“未来能有机会投身服务国家工程项目”。展望未来,他将传承山大“为天下储人才,为国家图富强”的初心使命,践行交通人“向大地索取空间,为文明锻造动脉”的情怀担当,努力让工程实践中的地下“脉络”成为区域协调发展的“造血干细胞”。