在山东大学威海校区的玛珈山巅,有一座天文台静静矗立。每当暮色四合,城市的灯火渐次熄灭,这里的灯光总会准时亮起——任大勇和空间科学与技术学院天体物理课题组的成员们正透过望远镜,凝视着光年之外的星辰。从1997年第一次用电焊镜片观测日偏食,到如今成为山东大学空间科学与技术学院实验师、天文协会指导教师,二十余载光阴流转,他将对星空的赤诚热爱,熔铸成平凡岗位上的长久坚守,在科研、科普与育人的道路上,书写着属于“追星人”的动人篇章。

任大勇,中共党员,空间科学与技术学院实验师,负责山东大学威海天文台科研观测的数据采集与处理、仪器设备维护等工作,为设备稳定运行及高效的科学产出提供了有力保障。他积极投身科学普及与传播,担任山东大学空间科学研究院科普工作团组副组长、山东大学(威海)天文协会指导教师,全面负责天文台科普工作的组织策划与实施开展,年均参与科普志愿服务近百次,倾力打造多个品牌特色科普活动,常年赴中小学讲授天文校本课程,指导天文小组开展活动;近年来,他积极探索线上科普活动新形式与新方法,得到了各界好评。

追着星星跑

今年已经是任大勇从事天文数据观测工作的第十五年,回忆起人生的第一次天文观测,他仍然记忆犹新。那是1997年,黑龙江漠河发生了一次罕见的日全食,任大勇在家乡用一张电焊镜片进行了观测,虽然由于地理位置的差异,他仅能观测到日偏食,但年少的他仍然被那片神秘的光影深深吸引,心中埋下了探索宇宙的种子。从此,“追着星星跑”成了他最执着的爱好。同年,“世纪彗星”海尔-波普彗星造访太阳系,从舅舅手中的双筒望远镜里,他第一次清晰地看到了彗星的彗尾,“那种震撼,至今难忘”。1998年,狮子座流星雨爆发,他在野外一夜观测到了百余颗流星。初中毕业时,因中考成绩优异,他得到了人生第一台天文望远镜;高中阶段,他订阅《天文爱好者》杂志、两次参加全国中学生天文奥林匹克竞赛并获奖,开始系统性接触天文知识;为了继续追寻天文事业,他大学选择了物理专业,在校期间还牵头组建了学生天文社团,积极开展天文科普活动。这些丰富的实践经历,不仅为他后来从事专业的天文数据观测和科普工作奠定了坚实的基础,更让他对星空的热爱从纯粹的个人兴趣,逐步沉淀升华为坚定的职业理想。

2010年,任大勇入职山东大学空间科学与技术学院,正式成为山东大学威海天文台观测队伍的一员。从此,“追着星星跑”也从个人爱好变成日复一日的工作。“从前觉得看星星浪漫,可真成了工作,感受到的更多的是一份沉甸甸的责任。”任大勇说到。如今,他的日常早已不仅仅是追逐奇异天象的新鲜感,而是在无数个深夜里专注开展数据观测、全力保障科研原始数据的精准获取。他深知,天文学是“以观测为基础”的科学,好的观测数据质量才是进一步科学产出的前提条件。冬季,天文台的圆顶室没有供暖,零下的低温常常冻得他手脚僵硬;炎炎夏日,在闷热的空间里维护设备,几分钟就会汗流浃背。“日落后上岗,日出后收工”,他早已记不清,自己曾多少次在夕阳的余晖中开启工作,又在东方泛白时迎接朝阳。“要么不做,要做就尽全力”,这是任大勇刻在骨子里的工作准则。带着这份强烈的责任心,他与同事们紧密合作,高质量开展数据观测工作,为天文学家后续研究奠定坚实的基础。

近年来,为构建天地一体化空间环境监测体系,提升空间环境监测能力,空间科学与技术学院在威海文登、荣成槎山、云南丽江、新疆慕士塔格、四川稻城和青海冷湖等地建设多个野外台站,任大勇所在的天体物理课题组负责新疆慕士塔格和青海冷湖两个台站的建设,他“追星”的地点也从海拔100米的玛珈山来到了海拔4500米的帕米尔高原。高海拔对于光学天文观测来说是一种得天独厚的优势,但对设备的安装和维护却提出了更高的要求。任大勇和他的同事们不仅要面对低温、缺氧的极端环境,还要克服物资运输和通信不便的困难。有时为了调试一台仪器,他们在风雪中一蹲就是几个小时,手指冻得失去知觉。经过多次的安装调试,2023年12月,新疆慕士塔格观测站小光电望远镜阵完成建设并正式投入观测,与山东大学威海天文台的现有设备形成“高中低轨道全覆盖”“东西接力”“东西同时”的联合观测布局,为学校空间碎片的观测研究及天文与空间科学学科建设注入了新的动力。“我只是这个团队中最普通的一员,但想到自己的工作是实实在在为空天强国建设贡献一份力量,我确实感到无比自豪。”

在孩子们心中播下“追星”的种子

“天文学不应只是实验室里的研究,更应是大众能触摸到的科学。”作为山东大学空间科学研究院科普工作团组的副组长,任大勇始终对年少时“想了解天文却找不到渠道”的遗憾记忆犹新。十余年来,他深耕天文科普领域,年均投入科普活动近200个工时,带领团队打造了“地球一小时”暗夜保护系列科普活动、“空间天气日”、山东青年天文节等多个品牌活动。在团队的不懈努力下,山东大学天文台成功入选2021—2025年首批全国科普教育基地。如今,天文台年均科普受众已超万人次,任大勇和团队同事用实际行动打破天文与大众的“距离感”,让遥不可及的星空,成为更多人可感知、可探触的科学世界。

为了让天文知识更“接地气”,他主动走进中小学调研,推动天文知识与学校科学课程相结合;针对不同年龄段的观众,他精心设计不同的讲解方案;在每次科普活动的过程中,他都认真收集观众反馈,不断学习精进。这背后,是他对个人知识库的不断充实,“只有自己储备足够多,才能根据需求选择合适的内容,而不是照本宣科”。随着科技的进步与时代的发展,传统的科普形式逐渐难以满足大众需求,他又积极探索线上科普的新形式与新方法——开展特殊天象直播、撰写原创科普图文、制作科普短视频。两年多来,线上科普资源访问量超70万人次,让天文知识通过更新颖的形式走进更多人的生活。

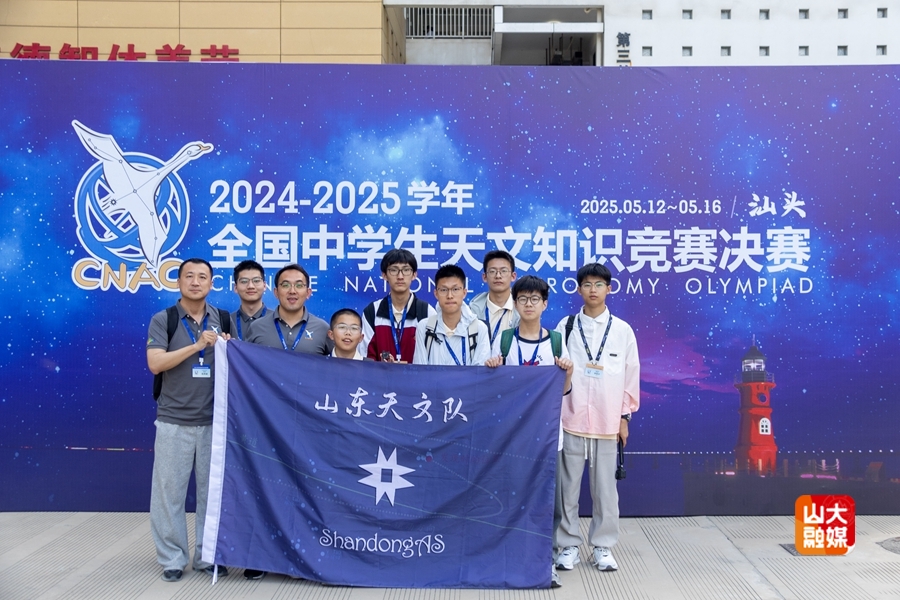

在威海一中、高区一中、山大实验学校的校园里,他是孩子们口中亲切的“任老师”。一方面,他为学生讲授天文校本课程,搭建知识获取的平台,另一方面,他始终保证教学内容的科学性和严谨性,培养学生正确的科学观和价值观。在他的引导下,不少孩子从最初对天文的好奇,逐渐产生对星空观测的热爱,甚至多次参加全国中学生天文奥林匹克竞赛、亚太地区天文奥林匹克竞赛、国际天文与天体物理奥林匹克竞赛等重要比赛并获得优异成绩。而更让他动容的是“双向奔赴”的温暖,一位中学时参加了他组织的天文台开放活动的学生,多年后考入山东大学,并成为天文协会的骨干成员,如今正在攻读天文学专业的研究生。当听到学生说“任老师,当年就是听了您的讲解,我才想学天文”的那一刻,任大勇觉得自己所有的付出都有了意义,而那份“追着星星跑”的热爱,也正在一代代传递。

从“指导者”到“同行者”

为不断壮大科普工作队伍,任大勇入校工作不久便开始担任山东大学(威海)天文协会的指导教师。在这里,他有个亲切的称呼——“勇哥”。他用朋友般的相处方式,组建起“有温度、有活力”的“星空大家庭”,近300名会员来自校区12个学院,文科生与理科生协作策划活动,专业知识与创意想法碰撞出别样火花。“大学是犯错成本最低的地方,别怕试错,重要的是学会总结”,这是任大勇常对社团成员说的话。他会带着学生去野外观测,躺在草地上看银河;会在社团活动后,和大家一起聊星空、谈规划;学生组织科普活动遇到困难时,他会手把手教他们写策划、协调资源。刚加入协会的学生,起初不敢在公众面前讲解,也逐渐在他的鼓励下建立起信心,“现在都能独立主持科普活动了,还成长为社团的骨干”,说起学生的成长,任大勇满脸骄傲。天文协会也在他的带领下,连续11年获评校区五星级社团,3次获评“山东大学十佳学生社团”。

任大勇联合一校三地的天文社团,多次开展跨校区观测与科普、线上知识竞赛等活动。2024年,他作为“发起人”之一组织了“山东青年天文节”,为省内十余所高校的天文爱好者搭建起交流合作的平台。“我的目标是让天文协会成为在全国范围内具有一定影响力的优秀天文类社团。”任大勇希望能够通过天文协会给学生带来更多实践机会,让学生们亲身感受天文的奇妙,接触更多前沿的研究。此前他带学生赴其他天文观测台站参观实习,看到众多大科学装置,学生切身感受到近年来我国在天文学等基础科学领域的大力投入和快速发展,这种经历远比书本上的文字更具冲击力。“天文与空间学科要传递科学的宇宙观——永远对自然保持敬畏,永远对未知保持好奇。”他说。

星辰大海的摆渡人

十余年来,任大勇获得了“中国天文学会天文科普先进工作者”“威海高新区最美青年”等诸多荣誉,可他总说:“这些不是我一个人的功劳,是团队、学院、学校、社会支持的结果。”对他而言,荣誉不是终点,而是继续前行的动力,督促他更坚定地把每一份工作做好。他做的每一件事,都平凡而具体,却都指向“让更多人仰望星空”的初心。他拍摄的每张照片背后都有一段令人难忘的故事,有成功观测的欣喜与狂欢,有不眠不休连续准备三天、观测结束后整个人瘫软在地的付出,也有因准备不足错失天象、在异国他乡红了眼眶的辛酸。“每次看到浩瀚的星空,就觉得所有付出都值了。”

谈及未来,任大勇的规划清晰而务实:继续参与推进野外台站建设,力争完成青海冷湖1米口径望远镜的搭建,让观测条件再上一个台阶;同时,探索大数据与AI技术在天文学中的应用,应对“一天几TB数据”的挑战;完善虚拟仿真实验室,让更多人能在“云端”使用望远镜观测。他深知,天文学对宇宙起源、天体起源、生命起源的探索,看似离日常生活遥远,却藏着人类未来的答案——“这是一条需要慢慢走的路,得一步一步积累。”

从1997年第一次观测日偏食,到如今成为玛珈山上的“星空守护者”,任大勇用二十余载时光证明:平凡的岗位,也能因热爱与坚守变得不凡,那些看似枯燥的重复、艰难的挑战,终将在时光里绽放光芒。正如他常对学生说的:“头顶的星空与心中的道德律,是人类永恒的敬畏与向往。”未来,他会继续在玛珈山上,永葆着对宇宙的这份好奇心。守着望远镜,等着星星,也等着更多人,因他的努力爱上这片星空。在他身后,新一代的天文人正接过火炬,那份对宇宙的好奇与敬畏,正如他守护的星光,永不熄灭。